近日,由中国工艺美术学会与清华大学美术学院联合主办的“第四届全国大学生‘毕业季’工艺美术类优秀毕业作品大赛”在京顺利举行。

2025年9月27日,由中国工艺美术学会、清华大学美术学院共同主办的“2025第三届全国工艺美术教育大会”在北京开幕。中国工艺美术学会党委书记、理事长才大颖,中国工艺美术学会副理事长、教育专委会主任、清华大学美术学院院长马赛在开幕式致辞。开幕式由中国工艺美术学会教育工作委员会秘书长、清华大学美术学院党委副书记王晓昕主持。

我院副院长张健教授、工艺美术系李国良、白娟娟老师代表学院赴京参会,张健副院长在会上宣读铜奖获奖名单。

张健副院长宣读铜奖获奖名单

本次大赛经过中国工艺美术学会教育工作委员会的广泛动员与组织,全国118所高等院校的1.4万余名相关专业毕业生的积极参与了本次大赛。大赛经院校推介与自主报名,初评阶段共收到942件(套)作品,涵盖陶瓷、金属、玻璃、纤维、雕刻、漆艺、首饰、文创设计及其他艺术九大门类。由各院校组织相关专家开展评审工作,围绕“创意工美”和“科技工美”两个主题,共遴选出180件(套)作品参加大赛终评,排除因个人原因无法参赛的作品,共收集到来自72所高等院校的169件(套)作品参与终评,进行金、银、铜奖角逐。

我院送展作品共12件,且在评选中斩获1金4银3铜4优秀的佳绩!以下是学院获奖作品展示:

金奖:

《适逢“骑”会》

指导老师:杨绍浩

设计理念:如今社会经济发展迅速,人们对美好生活的向往日益加强,生活水平也在不断提高。而体育运动作为文化的重要组成部分,和其随着时代的发展而变化的特点,能很好的反映时代发展的特征。该作品旨在通过骑行运动这一热点的反映社会经济的发展和人们生活质量的不断提高,运用数字雕刻和传统泥塑相结合的技法,通过艺术的形式展现人们在当下快节奏生活中所容易忽略的其他物质上、精神上的追求;传达骑行运动的探索和奋斗等积极向上的精神,鼓励观众反思自身的成长过程以及展望未来。该主题不仅具有艺术价值,也有助于提升公众对体育运动的认识,触发观众的情感共鸣,也倡导更环保的生活方式以及可持续发展。

银奖:

《濒危之灵》

指导老师:王欣欣

设计理念:作品是以长江江豚、华南虎、扬子鳄作为原型创作而成的,直接呈现出当下中国濒危物种保护所面临的紧迫现实状况,作品把生态创伤转变可见的镂空单元,在华南虎这件作品上的4000个镂空单代表着曾经在中国这片广阔的土地上大约存在着4000只野生华南虎。而长江江豚作品上的1249个镂空单元象征着在如今社会各界共同努力保护的情况下现存大约1249只野生江豚,扬子鳄作品上的5000 个镂空单元代表着在濒危动物保护措施逐步完善的未来将会渐渐出现5000 亩地的野生扬子鳄保护区,这也是契合了绿水青山就是金山银山的生态理念,把自然环境归还给这些濒危的生灵。

《精卫》

指导老师:李国良

设计理念:从“精卫填海”神话汲取灵感。以环形海浪围住精卫鸟,展现大海的围困。用深蓝色磨砂工艺塑造精卫主体,借曲线赋予其灵动。意在借这一构图与质感,传递精卫不屈精神,让大家直观感受古老神话中那股坚韧力量。

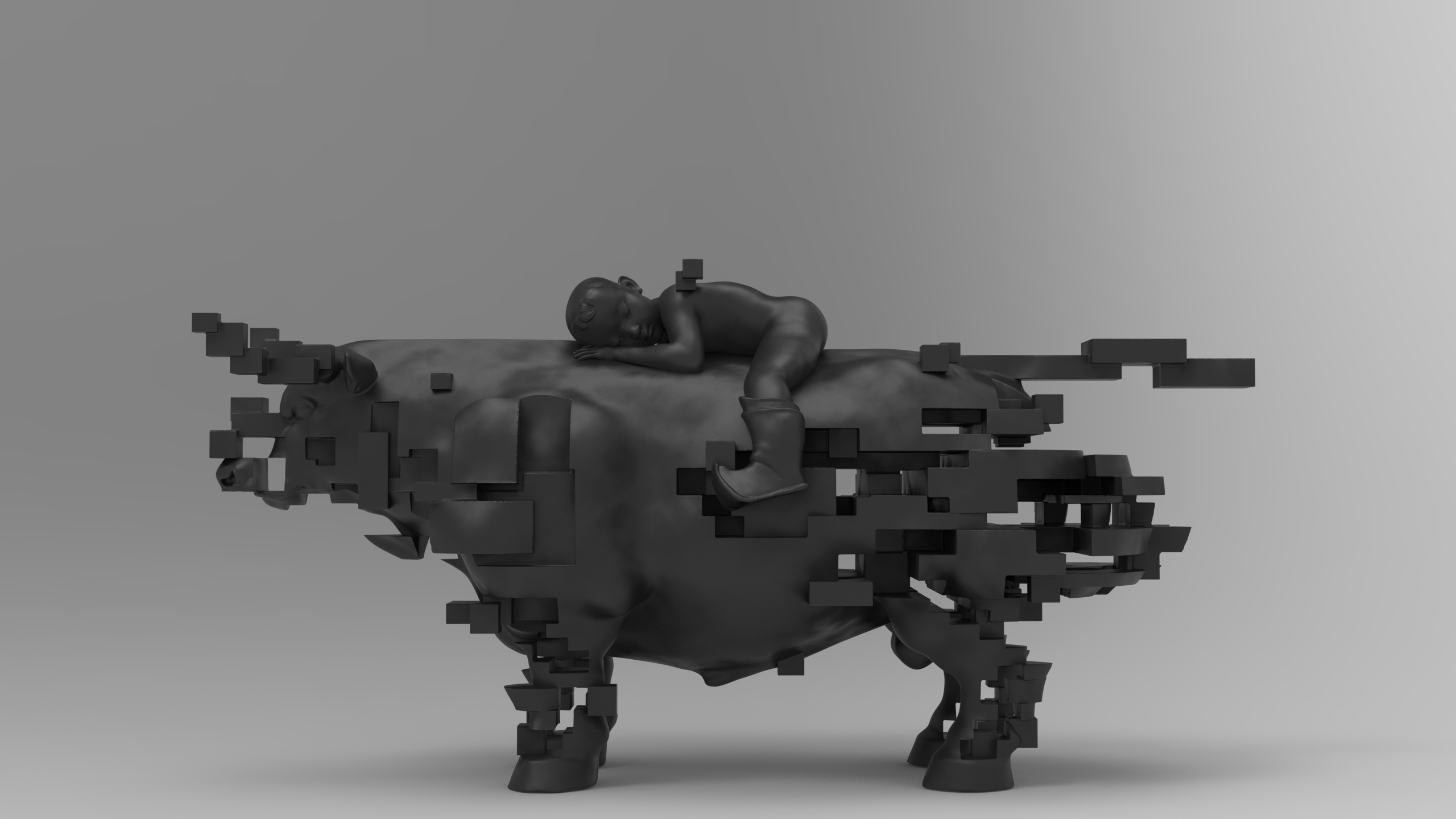

《童年》

指导老师:万吉欣

设计理念:雕塑立意为怀念童年时在草原上无忧无虑宁静悠长,用几何重叠雕塑语言表现童年记忆的逐渐破碎消散。雕塑本体为一个小孩幽静躺在牛背上休憩,牛的形体健硕有力,目视前方。而牛的身体运用写实概括手法逐渐向末端牛蹄牛尾处分解重组成四方形几何体重叠,就好似逐渐破碎模糊的记忆慢慢被淡忘。

《漆魔方》

指导老师:李云燕

设计理念:对于大漆工艺,根据目前的考古研究发现来说,最早可以追溯到距今八千多年的时代,古老的工艺加上时间给予其长久的发展空间,使大漆技艺在当下仍是非常重量级的艺术存在,在众多古今漆器中,少有脱离漆器器物本身而存在的大漆工艺作品,漆魔方正是以探索大漆技艺与现代化机械装置艺术结合为目的之一而进行的创作,在作品制作过程中,不仅对现代魔方玩具进行创新,并以此为空间载体,将大漆技艺与之结合,创造出一种新的大漆装置艺术表现形式。

《巳·福》

指导老师:李国良

设计理念:“蛇影潜动春山静,灵光回环福泽绵。”《巳福》以蛇为灵感,结合佛家七宝之一的琉璃材质,寓意巳蛇灵动的生机与福泽圆满的美好愿景。作品融入中华传统文化中“巳”为吉祥之象的内涵,通过流畅的线条与光影的交织,展现生命轮回与和谐之美。此作寄托对岁月静好、福泽绵延的祈愿,承载了古典与现代的交融意境。

《海潮》

指导老师:李国良

设计理念:本作品以海洋潮汐为灵感,通过纤维艺术与综合材料的创新结合,探索自然动态的视觉转化。运用编织、缠绕、染色等手法,融合回收织物、天然纤维等环保材料,模拟潮汐的流动韵律与层次变化,塑造富有生命力的空间形态。作品借助触觉与视觉的双重感知,传递海洋的壮阔美感与生态脆弱性,隐喻人类与自然的共生关系。通过实验性创作实践,既展现纤维艺术在表现自然意象中的独特优势,也呼吁观者关注海洋生态保护,以艺术语言唤醒环境责任意识。

《青石浮光》现代陶艺设计

指导老师:金优石

设计理念:《青石浮光》以现代陶艺为载体,融合传统青石质感与光影流动之美,通过抽象造型与釉色实验,探索自然与人工的对话。作品兼具沉稳与灵动,诠释材质与空间的当代审美意趣。

《沙·逝如斯》——关于时间流逝的雕塑创作

指导老师:万吉欣

设计理念:流沙佛手掌心垂落的细沙将藏传佛教坛城沙画的瞬逝仪式转化为动态雕塑。沙粒在流动中划出金色轨迹,就像《金刚经》“如露如电”的刹那意象——沙粒坠地堆积成凝固的时光切片,又在循环倾泻中重构形态。内置装置驱动沙流永续运动,消解雕塑的静态边界,以物质不可停止的改变传达佛教“无常即常”的哲思。凝视沙粒的坠落与堆积,既是见证时间的流逝,亦是直面生命的本质:存在的光辉藏于流动的瞬间,永恒在坦然接受消逝的过程中显现。

纸浆佛衣以纸浆的特性复现安岳石窟千年风化的过程。纤维随环境干湿循环自主开裂、褶皱,将佛教“成住坏空”的宇宙观凝缩为展厅内的微观衰变剧场。目睹裂痕蔓延的过程,如同直面岩石与岁月对话的诗篇——物质的呼吸中,无常不再是抽象概念,而是穿透身心的生命寓言。艺术的永恒不在凝固形态,而在记录时间与物质博弈的痕迹。

优秀奖:

《不息》工艺雕塑设计

指导老师:郑幼林

设计理念:本设计《不息》以寿山石雕刻为媒介,围绕“生命意义”与“逆流而上”的主题展开艺术表达。灵感源于现代社会中愈演愈烈的拼搏与竞争现象,探索在艰难困境中不断追寻希望的生命力量与顽强拼搏、持续进取的精神内核,象征中华民族自强不息的精神底色。

《苹果幻境》

指导老师:陈思平

设计理念:在完成毕业设计时,我常思考:如何让承载岁月温度的闽南红砖雕,在时代浪潮中重焕光彩?最终,《苹果幻境》系列砖雕给出答案——用传统工艺讲述现代奇幻故事。初次触摸闽南红砖,其温暖色泽与细腻质感令我着迷,搭配浮雕、线刻等世代传承的技法,每一块砖雕都是闽南文化的生动见证。但我更想让这份古老技艺与当代审美共鸣。于是,我构思了少女与苹果仙女相遇的奇幻故事,通过《坠落》《引诱》《吸引》《沦陷》四幕场景,将从慌乱到沉醉的情感转变呈现在红砖之上。创作时,我拆解传统装饰元素,融入超现实叙事,既保留技法精髓,又挖掘材质特性、重新诠释符号意义。当细腻的砖雕工艺遇上奇幻故事,承载历史的红砖仿佛注入新魂,在方寸之间绽放出跨越古今的艺术魅力,也探索着传统工艺现代转型的可能。

《一曲黄梅》

指导老师:陈思平

设计理念:作品以黄梅戏人物为元素,当前雕塑艺术种类繁多,如何在创作中既保留传统特色又融入现代元素成为关键问题。木雕艺术在这方面具有独特优势。黄梅戏起源于湖北黄梅县的采茶调,最初被称为"黄梅调"或"采茶戏"。这一戏曲形式以独特的唱腔、朴实的表演和鲜明的地方特色著称,反映了特定历史时期的民间艺术风貌。黄梅戏木雕实现了戏曲文化与工艺美术的有效融合,不仅创新了艺术表现形式,更深化了传统文化的传承内涵。分析黄梅戏木雕的艺术特征和文化价值,有助于深入认识传统艺术的独特魅力,同时为当代艺术创作提供参考。这一领域值得更多艺术工作者和研究者的持续关注与探索。